J’avais 16 ans quand j’ai pris conscience de l’absurdité phénoménale de la règle de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir qui-s’accorde-en-genre-et-en-nombre-avec-le-complément-d’objet-direct-s’il-est-placé-devant. Cette vieille litanie, je la maîtrise assez bien, merci. Mais s’il n’en tenait qu’à moi, je ficherais ça à la poubelle.

Longtemps, j’ai cru que ma petite haine pour cette règle était une lubie personnelle, mais je découvre en fait que je ne suis pas « tout seul de ma gang », comme on dit. Mieux : parmi les linguistes et les pédagogues qui travaillent au projet de moderniser la grammaire et l’orthographe du français, le consensus qui émerge est d’ailleurs que la première chose à faire serait de simplifier la règle du participe passé.

J’en ai donc discuté en long et en large avec la linguiste Annie Desnoyers, cofondatrice du Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français (GQMNF) et également gestionnaire de projets en francisation à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal.

La linguiste m’a expliqué qu’une réforme des participes passés reviendrait à se conformer à trois règles simples :

- Pour les participes passés (PP) avec être, pronominaux ou non : accord avec le sujet partout.

- Pour les PP avec avoir : invariables dans tous les cas.

- Aucune exception aux deux précédentes règles.

Cette approche correspond point pour point à la manière dont on enseigne les PP au primaire. Ce n’est qu’au secondaire que les élèves découvrent que, finalement, certains PP vont s’accorder si le complément d’objet direct est placé devant. Quant aux PP pronominaux (avec être), ils peuvent s’accorder comme des PP avec avoir ! Sauf qu’il y a les exceptions, et les exceptions aux exceptions, et autres remarques et sous-remarques. En tout, 14 pages dans Le Bon Usage, la célèbre grammaire de Maurice Grevisse — 14 pages que personne ne maîtrise jamais et que même les meilleurs oublient après l’examen du ministère.

« Au secondaire, cela représente au moins 80 heures, mais on y revient au cégep, sans compter les mises à niveau à l’université », dit Annie Desnoyers, qui explique que la simplification grammaticale ne revient pas à rabaisser toute la norme au plus petit commun dénominateur. « Elle permettrait au contraire de se concentrer sur la compréhension et la production de textes plutôt que de perdre des centaines d’heures à mémoriser des règles que personne ne maîtrise. »

Mais en simplifiant l’accord des PP, est-ce qu’on ne risque pas de défigurer la langue, de porter une atteinte à son cœur même, de la dénaturer ?

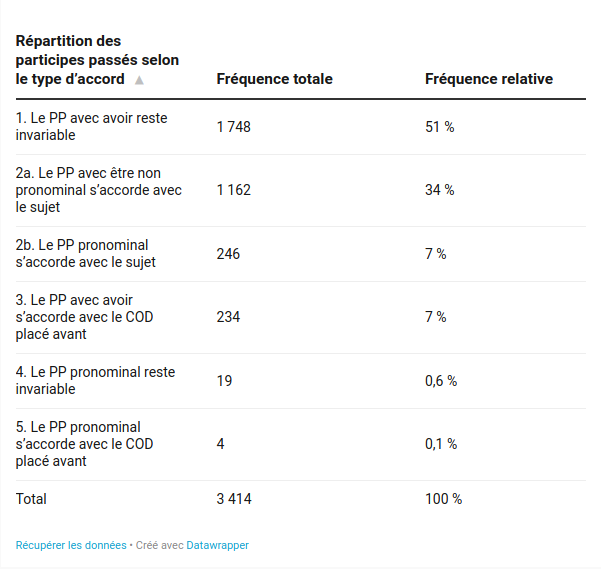

Si ça vous inquiète, vous avez intérêt à examiner le tableau ci-dessous, qui émane de l’étude de Leroy et Leroy La fréquence d’emploi des règles du participe passé, citée par le didacticien Mario Désilets dans l’essai Le participe passé : hier, aujourd’hui et demain. Ayant analysé une masse de textes tirés de romans, d’essais, d’articles généraux de la presse et de revues spécialisées, les chercheurs ont pu examiner 16 000 formes verbales, dont 3 414 participes passés. Ça donne ceci :

Les trois premières lignes se réfèrent aux deux règles de base. Ça touche 92 % du total des occurrences du participe passé. Les trois dernières lignes, qui se rapportent aux 14 pages d’exceptions, ne concernent que moins de 8 % des participes ! Ce qui montre qu’une réforme serait loin de dénaturer le français. Bien au contraire : 92 % de ce qui s’écrit se conforme déjà à la règle de base enseignée au primaire. Si on considère que les participes passés ne représentent que 3 400 (soit 22 %) des 16 000 formes verbales recensées pour cette étude, cela veut dire que les 8 % de participes passés excentriques comptent pour 8 % des 22 %, soit environ 1,7 % du total. Autant dire rien.

Mais — autre objection courante — on ne va quand même pas changer arbitrairement LA LANGUE DE MOLIÈRE !

Parlons-en, justement, de la langue de Molière. C’est un poète français, Clément Marot, fasciné par la Renaissance italienne, qui a plaqué sur les participes passés du français des règles italiennes — que les Italiens ont eux-mêmes simplifiées bien des années plus tard ! L’usage français est resté fluctuant pendant des siècles avant de se « fixer » au XIXe siècle autour des 14 pages de règles et d’exceptions. Molière, qui était contre les idées de Marot, a écrit toute son œuvre en suivant globalement les règles simplifiées. Ce sont les révisionnistes du XIXe siècle qui ont « corrigé » la langue de Molière selon leur idée de la langue de Molière.

On ne va tout de même pas modifier un usage alors que toute la francophonie fait autrement ?

En 1977, ce sont les Québécois qui ont pris sur eux de féminiser les titres et fonctions et qui ont imposé une nouvelle norme mondiale. Actuellement, ce sont les Belges qui poussent la simplification du PP. L’initiative en revient au très sérieux Conseil supérieur de la langue française et de la politique linguistique, appuyé par l’Association belge des professeurs de français, qui poussent leur gouvernement en ce sens. Sur le plan international, la Fédération internationale des professeurs de français a également adopté cette position depuis 2016, avec le soutien du Conseil international de la langue française. Leur idée est que ces exceptions sont inutiles, discriminantes et productrices d’insécurité linguistique.

Mais on ne va quand même pas nous interdire de faire comme on a appris ?

Non. Comme pour la nouvelle orthographe de 1990, une simplification des règles d’accord des PP revient à un édit de tolérance. Ceux qui ont appris dans l’ancien système continuent avec le leur, mais c’est le nouveau qui est enseigné et ceux qui l’adoptent ne sont pas en faute.

Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Je me réjouis d’ailleurs que les travaux sur la simplification aillent beaucoup plus loin. Des linguistes sérieux, notamment le regroupement ÉROFA (Études pour une rationalisation de l’orthographe française d’aujourd’hui), dont je vous reparlerai, étudient cette question dans le moindre détail. Qu’est-ce qu’on attend, je vous le demande, pour supprimer les pluriels en x (« bureaus » au lieu de « bureaux ») ? Pour éliminer les vestiges grecs (« ortografe » au lieu d’« orthographe ») ? Pour éradiquer toutes les consonnes doubles inutiles (« gramaire » et « dictionaire » au lieu de « grammaire » et « dictionnaire ») ? Pour rationaliser les conjugaisons (vous « disez » au lieu de vous « dites », comme pour « prédisez ») ? Pour abandonner les temps verbaux surannés (passé simple et imparfait du subjonctif) ? Pour se débarrasser de toutes les exceptions grammaticales ridicules, comme l’infecte règle de « tout » ?

De plus en plus de pédagogues et de linguistes reconnaissent que le vieux cadre du français — celui de la France bourgeoise du XIXe siècle — constitue l’un des principaux obstacles à son dynamisme et à son élan.

En fait, j’irais même plus loin : défendre sa langue, ça ne consiste pas seulement à lui mettre des clôtures, mais à la moderniser et à l’actualiser. C’est pourquoi je pense que le gouvernement du Québec, qui veut moderniser sa Charte de la langue française, commet une erreur historique en ne lançant pas, publiquement, un grand chantier de modernisation de la langue, comme il l’a fait en 1977 pour la féminisation. Avec les Belges dans le coup, on pourrait faire beaucoup mieux.

Les grammairiens à l’origine des Rectifications de 1990 ne s’en sont jamais cachés, du moins en privé : ces mesurettes n’étaient qu’amuse-gueule avant le plat de résistance que représentait l’accord du participe passé.

Les grammairiens à l’origine des Rectifications de 1990 ne s’en sont jamais cachés, du moins en privé : ces mesurettes n’étaient qu’amuse-gueule avant le plat de résistance que représentait l’accord du participe passé.